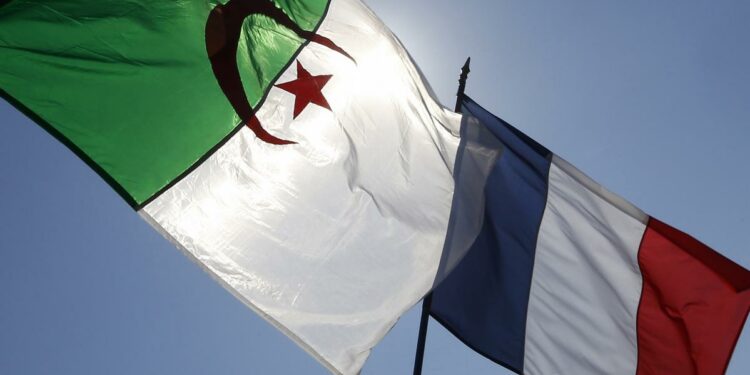

من الواضح أنّ الطرف الفرنسي الذي يمسك بخيط الأزمة مع الجزائر، يتبع إستراتيجية الكيان الصهيوني، والمتمثلة في اللهث دون توقّف وراء “صورة نصر” مقابل الجنوح إلى التهدئة، وذلك في سياق محاولة التغطية على الفشل الذريع الذي منيت به فرنسا وأجهزتها لحد الآن.

التيار الفرنسي المعادي للجزائر، لا يتوقّف عن التلويح بـ«القبضة الحديدية” باعتبارها الخيار الأنسب، ولكنه لا يقدّم إجابة صريحة عن سؤال ملحّ هو: قبضة من أجل تحقيق ماذا؟! أو بعبارة أخرى، ما غاية هذا التيار من استظهار عضلاته مع الجزائر؟! وما هو شكل العلاقات التي يريد أن ينتهي إليها الوضع؟!

لا تحتاج عملية التوقيف الاستعراضية للعون القنصلي الجزائري، لكثير من التحليل حتى تفهم على أنها سيناريو مدبّر لتخريب مسار التهدئة الذي تجدّد بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي في 31 مارس.

عديد المراقبين تساءلوا عن التوقيت، وعن الغرض من إثارة قضية مطروحة منذ ثمانية أشهر، بعد أسبوع واحد من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، وقراءته لبيان استعادة التعاون بين الجانبين.

يطرح الاعتبار المعنوي المضخم بالاستعلاء الاستعماري الرافض للهزيمة، نفسه كعامل حاسم في رفض تيار معين في فرنسا، لقرارات الرئيس ماكرون، بخصوص الجزائر. وقد عبّر المتطرّفون عن امتعاضهم ورفضهم لزيارة بارو إلى الجزائر وما انتهت إليه.

والرّفض لا يرتبط بالمخرجات في حدّ ذاتها، بل بالطريقة والشكل الذي تمّت به، فبالنسبة للجهة التي تخوض معركة “كسر عظام” مع الجزائر، لا يجب أن تنتهي الأزمة بما يظهر الجانب الجزائري طرفا منتصرا، لذلك قررت خلط الأوراق مجدّدا، لتتفرّغ مجدّدا للبحث عن “صورة نصر” تحفظ الشّرف.

تتصرّف هذه الجهة تماما كما يفعل الكيان الصهيوني الذي يعمل على إطالة أمد الحرب على غزة، خوفا من التبعات السياسية على جبهته الداخلية، ولعجزه عن العودة بصورة نصر واحدة.

ولحد الآن، كسبت الجزائر معركة النّدية والسّيادة بأشواط معتبرة مع فرنسا، فلم تقدم على أيّ تنازل، ومرغت أنف الكولونيالية الجديدة في التراب، وقدمت رؤيتها لتجاوز الأزمة من منظور شامل لا يتوقف عند ملف أو اثنين، بل كل النقاط الخلافية.

لم ترضخ الجزائر، ولم تتراجع في قضية الكاتب العميل صنصال، ولا في مسألة الأشخاص الموضوعين على قوائم الترحيل، ولم تفتح خزائن اقتصادها للشركات الفرنسية المفلسة التي يحاصر عمالَها شبحُ البطالة من كل جهة.

وكان واضحا في مخرجات زيارة وزير الخارجية الفرنسي، أنّ أولويات الطرح الجزائري طغت على أولويات الجانب الفرنسي، ليس من باب استعراض القوّة، ولكن من حيث امتلاك ناصية الأحقيّة والجدارة.

لأنّ الذاكرة ملف يهزم فرنسا، أخلاقيا وتاريخيا وقانونيا، وأما بعث التعاون الاقتصادي فلا يتعارض مع رغبة جزائرية معلنة في تنويع شركائها الأجانب، خاصة في مجال الاستثمار، بينما لا يتعدى ما تطالب به فرنسا، كونه استعراض لعقدة التفوق الكولونيالي، ومحاولات عبثية في إظهار عدم احترام العدالة الجزائرية.

حالة انفصام

لم تستحِ الحكومة الفرنسية من القول إنّها “لا يمكنها التعليق على قضية في يد العدالة”، لما تعلق الأمر بعملية توقيف الموظف القنصلي الجزائري، لكنها تجنّدت بجميع أعضائها وبتعبئة من الرئيس ماكرون شخصيا، لمطالبة الجزائر بإطلاق سراح أحد عملائها، أدانه القضاء بتهم ثقيلة وموثقة، أهمها المساس بالوحدة الترابية للبلاد.

وتعمل باريس على إدارة الأزمة مع الجزائر بـ “النكران”، وبالعمل على “ترسيخ الواقع الكلامي” لا أكثر، فهي – من جهة – لا تتوقف عن إبداء رغبتها في الحوار مهما كان شكله، لكنها تزعم – في المقابل – أنها ليست أول من بدأ، حتى تمنح لنفسها حق المعاملة بالمثل، وهي بذلك تظهر حالة انفصام مثيرة السخرية، عندما تقدم نفسها قوة عظمى، وتلعب دور الضحية في الوقت ذاته.

وبات جليّا الآن أنّ الحوار الذي لا تكف عن المطالبة به، هو ذلك الذي يبقي لها مخرجا يحفظ صورتها كدولة أوروبية لا زالت تتمتّع بالاحترام، وبإمكانها أن تضمن حماية عملائها المنحطّين أخلاقيا.

حالة الهيجان التي تظهر على الجهات المعادية للجزائر، أثمرت نتائج عكسية كليا، حتى لو اعتقد البعض بتحصيل مكاسب انتخابية في استطلاعات الرأي، إلا أنه وبفضل هذه الممارسات الفظيعة، اكتملت الصورة جيدا لدى الجزائريين.

جنون مهاجمة الجزائر صباح مساء عبر وسائل الإعلام، يؤكّد حقيقة واحدة، مفادها أنّ “فرنسا ليست على ما يرام”، وأن الإحباط الاقتصادي والاجتماعي والهزائم المتتالية التي تكبّدتها على الساحة الدولية ومراكز النفوذ التقليدي، هي سبب كل هذه الهستيريا.

ولعل أكبر تلك الهزائم التي تلقّتها كانت في الجزائر، وتحديدا منذ أواخر 2019، حينما عجزت عن فرض المرحلة الانتقالية، وحينما انكشف طابورها الخامس “وخبارجيتها” وانهاروا جميعهم، الواحد تلو الآخر.

كانت الجزائر نقطة تأثير قوية، في انهيار صورة فرنسا الخارجية، ويكشف وثائقي “فشل المؤامرة..صقور الجزائر تنتصر”، عن واحدة من أكبر الهزائم التي تجرّعها جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.

هذا الجهاز الذي يستهلك ميزانية بـ1 مليار يورو، ودائما ما مثّل الجزء الخفي من جبل الجليد الفرنسي، أراد أن يجند على الأراضي الجزائرية، إرهابيا سابقا نشط في صفوف داعش بالشرق الأوسط لتنفيذ مخطط إجرامي، قبل أن تتصدّى الأجهزة الأمنية الجزائرية للمخطط، وتفضح كل تفاصيله بالصوت والصورة.

ومنذ أن بثّ هذا الوثائقي، وفرنسا، وعبر وزارة الداخلية، تسعى بكل الطرق وبشتى الوسائل المخالفة للقوانين، لاصطياد “سمك القرش” على أراضيها، لكن دون جدوى.

في البداية، بثّت ريبورتاجا على قناة “فرانس 2”، زعمت فيه أن الجزائر تضايق معارضين لها بفرنسا، وعندما حقّق العمل نتائج عكسية وأساء لسمعة القناة، نفّذت مجموعة من الأعمال الاستعراضية من بينها توقيف الموظف القنصلي في الطريق العام، وتدبير سيناريو ملفق ضدّه، وضد الجزائر.

دوافع العداء الفرنسي صارت واضحة، يقف وراءها الفشل الذريع والتخبط، وعقدة الاعتبار المعنوي الذي ينهار من يوم لآخر، وليس من مسؤولية الجزائر رفع المؤشرات الاقتصادية والمعنوية الفرنسية المنهارة.

طريق تعافي فرنسا من أزماتها المتزايدة، لن يمر حتما عبر الجزائر، لأنّ المتسبّب الرئيسي فيها معروف، كما أنّ التدافع السياسي الداخلي، وليّ ذراع الرئيس إيمانويل ماكرون وإظهاره مغلول اليدين في السياسة الخارجية، سيكون له تداعيات إضافية على هذا البلد الذي لم يبق له سوى التبجح بالعنصرية الاستعمارية.